Ein Wohnrecht erlaubt dem Begünstigten, in einer Immobilie zu wohnen, ohne eine Kündigung fürchten zu müssen. Häufig wird ein lebenslanges Wohnrecht im Grundbuch eingetragen, wenn Eltern ihre Immobilie ihren Kindern schenken. Abgesehen von Familienmitgliedern gehören Pflegekräfte zu den Begünstigten eines Wohnrechts, allerdings oft zeitlich befristet. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wissenswerte zum Thema Wohnrecht: von der Definition und Abgrenzung gegenüber ähnlichen Gestaltungsspielräumen, über Rechten und Pflichten sowie mögliche Vereinbarungen und ob Sie ein Haus mit Wohnrecht verkaufen können, bis hin zur Berechnung des Wertes.

Das Wichtigste in Kürze

- Beim Wohnrecht leben Eigentümer und Berechtigter gemeinsam unter demselben Dach, es handelt sich um ein Mitbenutzungsrecht. Meistens wird ein lebenslanges Wohnrecht vereinbart, das mit dem Ableben eines oder mehrerer Begünstigter erlischt.

- Ein lebenslanges Wohnrecht wird meist im Zuge einer Schenkung innerhalb der Familie eingeräumt.

- Eine zeitliche Beschränkung oder eine Knüpfung des Wohnrechts an Bedingungen sind innerhalb der Familie selten, bei einem Wohnrecht für Bedienstete oder Pflegekräfte hingegen an der Tagesordnung.

- Ein Grundbucheintrag ist nicht zwingend erforderlich, aber vor allem bei einem Wohnrecht auf Lebenszeit ratsam, um den Wohnberechtigten vor Ansprüchen Dritter abzusichern.

- Üblicherweise wird ein Wohnrecht unentgeltlich eingeräumt. Der Begünstigte zahlt die Betriebs- und Nebenkosten und kümmert sich um die Instandhaltung.

Wohnrecht Definition

Zunächst klären vier Begriffe, die oft in einen Topf geworfen werden, aber rechtlich eine völlig andere Bedeutung haben: Wohnrecht, Wohnungsrecht, Dauerwohnrecht und Nießbrauch. Das Wohnungsrecht ist ein alleiniges Benutzungsrecht, der Nießbrauch erlaubt darüber hinaus die wirtschaftliche Verwertung. Beide Begriffe erklären wir in eigenen, verlinkten Ratgebern.

Das Wohnrecht ist ein Mitbenutzungsrecht. Der Berechtigte und der Eigentümer nutzen die Räumlichkeiten gemeinsam. Der Zweck besteht einerseits in der Absicherung unverheirateter Angehöriger oder von Pflegepersonal. In der Praxis erhält der Berechtigte des Wohnrechts meistens ein Zimmer zur alleinigen Nutzung und darf Gemeinschaftsräume wie Bad, Küche, Waschkeller und Garten mitbenutzen.

Das Wohnrecht ist eine persönliche Dienstbarkeit und wird als solche im Grundbuch, Abteilung II eingetragen. Es ist weder vererbbar noch veräußerbar oder anderweitig übertragbar. Es kann als lebenslanges Wohnrecht eingeräumt werden oder zeitlich befristet.

Für wen lohnt sich ein Wohnrecht?

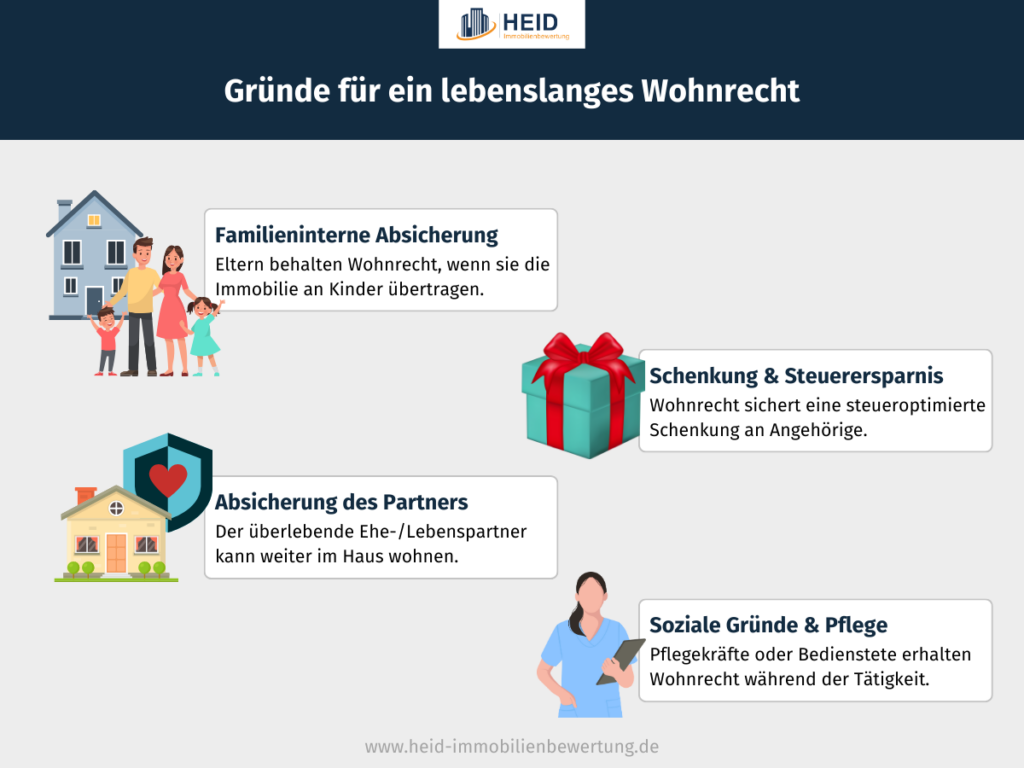

Die Gründe dafür, ein Wohnrecht einzuräumen, sind meist steuerlicher Natur. Ein Wohnrecht für eine Immobilie bleibt meistens innerhalb der Familie, insbesondere wenn das Wohnrecht auf Lebenszeit eingeräumt wird.

Gründe für lebenslanges Wohnrecht

Ein Wohnrecht wird oft eingetragen, wenn eine Immobilie verschenkt wird. Mit einer Schenkung spart die Familie und kann womöglich die Erbschaftssteuer umgehen. Gleichzeitig sichert sich der frühere Eigentümer das Recht, weiterhin unter demselben Dach mit den neuen Eigentümern zu wohnen.

Ein weiterer Grund für ein lebenslanges Wohnrecht ist die Absicherung des Partners. Verstirbt der Eigentümer der Immobilie, haben seine Nachfahren üblicherweise Anspruch auf sein Erbe. Durch ein eingetragenes Wohnrecht auf Lebenszeit kann der Eigentümer seinen Partner über seinen eigenen Tod hinaus absichern – insbesondere gegen Versuche der Erben, den hinterbliebenen Partner aus der Immobilie hinauszudrängen.

Wohnrecht für Verwandte

Verwandte sind häufig die Begünstigten eines Wohn- oder Wohnungsrechts. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie einst Eigentümer der Immobilie waren und sie zur Vermeidung von Erbschaftssteuer vorzeitig an ihre Kinder oder Enkel vermachen. Während ein Wohnrecht für fremde Personen oft zeitlich befristet oder an Nutzungsbedingungen geknüpft ist, wird es unter Angehörigen oft lebenslang abgeschlossen.

Wer eine Immobilie mit Wohnungs- oder Wohnrecht für Familienmitglieder verkauft, wird sich schwertun. Die Ungewissheit, wie lange die Wohnberechtigten noch leben, hält viele potenzielle Käufer davon ab, die Immobilie zu erwerben. Falls sie sich doch zum Kauf durchringen, wird der Kaufpreis niedrig ausfallen, da der Verkehrswert um eine beträchtliche Summe, die sich nach erzielbaren Mieteinnahmen und statistischer Lebenserwartung richtet, gesenkt wird.

Wohnrecht für Kinder

Ein eingetragenes Wohnrecht für Kinder ist selten. Zwar haben Eltern ein gesetzliches Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre minderjährigen Kinder, doch das ist kein Wohnrecht im grundbuchrechtlichen Sinne. Nach der Volljährigkeit endet dieses Recht, und die Eltern sind nicht verpflichtet, den Auszug finanziell zu unterstützen. Ein Wohnrecht im Grundbuch wird meist nur für Kinder mit Behinderung oder Krankheit eingetragen, um ihnen langfristige Sicherheit zu bieten.

Wohnrecht für Eltern

Übertragen Eltern ihre Immobilie den Kindern im Rahmen einer Schenkung, lassen sie sich im gleichen Atemzug häufig ein lebenslanges Wohnrecht eintragen. Die Eltern behalten sich ein Wohnrecht vor, das ihnen die Mitbenutzung des Hauses mit den neuen Eigentümern ermöglicht. Sie dürfen ihr Zuhause damit bis zu ihrem Tod weiterhin nutzen und müssen sich keine neue Bleibe suchen, wenn der Nachwuchs das Eigenheim auf den Markt wirft.

Manchmal wird bei einer Schenkung um eine Generation übersprungen. Übereignen die Großeltern die Immobilie direkt den Enkeln, behalten sie üblicherweise ihr Wohn- oder Wohnungsrecht.

Lesetipp: Erfahren Sie in unserem Ratgeber mehr zu den Themen Haus an Kinder verschenken und Haus überschreiben.

Wohnrecht für Partner

Ein lebenslanges Wohnrecht im Grundbuch sichert den Ehe- oder Lebenspartner rechtlich ab und verhindert Streit mit Erben. Ein handschriftliches Testament kann zwar ausreichen, ist aber anfechtbar. Erst notariell beglaubigt oder durch einen Grundbucheintrag offiziell gemacht, ist das Wohnrecht rechtlich verbindlich.

Hinweis: Soll der Partner nach dem Tod des Eigentümers das Haus allein bewohnen, müsste ein Wohnungsrecht eingetragen werden. Das Wohnrecht erlaubt ihm „nur“ die Mitbenutzung mit den Erben oder anderen Eigentümern.

Auch Unternehmer nutzen diesen Schutz: Durch Übertragung der Immobilie an den Partner und Eintragung eines Wohnrechts für sich selbst verhindern sie eine Zwangsversteigerung durch Gläubiger.

Wohnrecht für entfernte Verwandte

Geschwister oder weiter entfernte Verwandte wie Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen, Neffen und Nichten können ebenfalls mit einem Wohnrecht bedacht werden. Auch für sie gilt: Eine Eintragung im Grundbuch ist die sicherste Variante. Doch Vorsicht: Je weiter entfernt der Verwandtschaftsgrad und je schwieriger die persönlichen Verhältnisse innerhalb der Familie, desto mehr Risiken birgt ein lebenslanges Wohnrecht. Das gilt umso mehr für alleinstehende Personen.

Ein Beispiel: Tante Gisela hat ein eingetragenes Wohnrecht in einem Zimmer des Einfamilienhauses, das ihrem Neffen, Herrn Müller, gehört. Nach dem Tod von Vater Müller – dem Bruder von Tante Gisela – ist das Haus an Herrn Müller übergegangen. Tante Gisela darf ihr Zimmer weiterhin nutzen und hat Zugang zu Gemeinschaftsräumen wie Küche, Bad und Garten.

Eines Tages lernt Tante Gisela einen neuen Partner kennen und zieht zu ihm. Dennoch möchte sie ihr lebenslanges Wohnrecht nicht aufgeben, um im Falle einer Trennung zurückkehren zu können. Ihr Zimmer im Haus bleibt also leer, während Herr Müller und seine Familie weiterhin dort wohnen. Da das Wohnrecht ihr Mitbenutzungsrecht sichert, können Herr Müller und seine Familie das Zimmer nicht ohne ihre Zustimmung anderweitig nutzen (zum Beispiel vermieten oder für eigene Zwecke umgestalten).

Wohnrecht für andere Personen

Ein Wohnrecht kann auch Menschen eingeräumt werden, die nicht zur Familie gehören. Das passiert zwar seltener, dennoch gibt es drei Personentypen, die für ein Wohnrecht prädestiniert sind: Bedienstete, Pflegekräfte und ehemalige Eigentümer.

Ein Wohnrecht kann Bediensteten wie Haushälterinnen oder Pflegekräften gewährt werden, wenn sie in der Immobilie des Eigentümers wohnen und dort arbeiten. Da sie sich ohnehin im Haus aufhalten, ist es praktisch, ihnen ein Zimmer zur Verfügung zu stellen.

Wohnrechte für Bedienstete sollten stets zeitlich befristet oder an das Arbeitsverhältnis gekoppelt sein – sonst kann es zur unfreiwilligen Dauernutzung kommen, die den Immobilienwert schmälert.

Ing. André Heid M.Sc.

Ein solches Wohnrecht ist meist zeitlich befristet und an die Tätigkeit gekoppelt. Wird die Anstellung beendet – etwa weil der Eigentümer keine Unterstützung mehr benötigt oder Angehörige die Aufgaben übernehmen – erlischt das Wohnrecht und der Bedienstete muss ausziehen.

Lesetipp: Alle Informationen zum Thema Nießbrauch oder Wohnrecht im Pflegefall finden Sie im verlinkten Beitrag.

Vereinbarungen zum Wohnrecht auf Lebenszeit

Ein lebenslanges Wohnrecht ist nahezu unkündbar. Ausnahme: Zwangsversteigerung. Denn die Ansprüche von Kreditgebern sind in der Rangfolge meist oberhalb des Wohnrechts angesiedelt. Um diese Gefahr zu senken, empfiehlt es sich, ein Rückforderungsrecht zu vereinbaren.

Weiteren Handlungsspielraum gibt es im Hinblick auf die Befristung des Wohnrechts, den Grundbucheintrag sowie das Thema Miete und Instandhaltungen. Anstelle von Miete dürfen die Vertragsparteien auch andere Ersatzleistungen für ein Wohnrecht vereinbaren; es muss aber keine Gegenleistung geben.

Schwere Straftat

Der Begünstigte behält sein Wohnrecht sogar, wenn er dem Wohnrechtgeber Schaden zufügt oder eine Straftat begeht. Dadurch kann er zwar unter Umständen das Nutzungsrecht verlieren, jedoch nicht das eingetragene Wohnrecht an sich.

Der Eigentümer kann verlangen, dass der Wohnberechtigte, nachdem er eine schwere Straftat begangen hat, von der persönlichen Benutzung seines Rechtes Abstand nimmt und die Ausübung des Wohnungsrechts nach Maßgabe von § 1092 Abs. 1 Satz 2 BGB einem Dritten überlässt. Ist ein weiteres Zusammenleben zwischen Eigentümer und Wohnberechtigten aufgrund dessen Verfehlung nicht mehr zumutbar, muss der Berechtigte der Überlassung an einen Dritten zustimmen. Das Wohnrecht erlischt deshalb aber nicht, sondern erst nach Löschung im Grundbuch. Für diesen Vorgang bedarf es der Zustimmung des Begünstigten – die er aber nicht geben muss.

Zeitlich befristetes vs. lebenslanges Wohnrecht

Ein Wohnrecht kann sowohl lebenslang gelten, aber auch zeitlich befristet beziehungsweise an Bedingungen geknüpft sein. Eine Pflegekraft hat beispielsweise meist nur ein Wohnrecht, solange sie den Eigentümer pflegt. Das Wohn(ungs)recht eines Hausmeisters erlischt in der Praxis vertragsgemäß mit der Beendigung seiner Hausmeistertätigkeit für den Wohnungsgeber. Vereinbarungen innerhalb der Familie sind meistens lebenslang, wobei Klauseln verbreitet sind, denen zufolge das Wohnrecht bei Umzug ins Pflegeheim erlischt.

Die Vertragsgestaltung ist bei einem zeitlich befristeten an mehr Bedingungen geknüpft als bei einem lebenslangen Wohnrecht. Ein zeitlich befristetes Wohnrecht läuft selten an einem konkreten Datum in der Zukunft ab, sondern dann, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Ein solches Ereignis kann sein:

- Der Tod des Eigentümers.

- Der Wohnberechtigte arbeitet nicht mehr (als Pfleger oder Haushälter) für den Eigentümer.

- Der Wohnberechtigte hat seinen Lebensmittelpunkt nicht mehr in den Wohnräumen (zum Beispiel bei einem Umzug in eine andere Stadt oder in eine Seniorenresidenz).

Ein Grundbucheintrag ist nicht zwingend notwendig, bei einem lebenslangen Wohnrecht jedoch ratsam. Bei einem zeitlich befristeten Wohnrecht, das mit dem Ableben des Eigentümers endet, rentiert sich die Eintragung ins Grundbuch zumindest bei Berechtigten, die nicht verwandt sind, nicht unbedingt. Sie verkompliziert den Handlungsspielraum der Erben eher, gerade im Hinblick auf eine Veräußerung oder wenn diese selbst einziehen.

Ein Verkauf einer Immobilie mit Wohnrecht ist schwierig beziehungsweise geht mit finanziellen Einbußen (im Wert des Wohnrechts) einher. Je jünger und gesünder der Inhaber eines lebenslangen Wohnrechts ist, desto geringer sind die Chancen auf einen Verkauf. Schließlich möchte der Erwerber die Immobilie selbst nutzen oder gewinnbringend vermieten. Auch die Vertragsbedingungen des Wohnrechts beeinflussen den Verkauf: Beinhaltet die Vereinbarung keine Bedingungen, die das Wohnrecht aufheben, werden viele Kaufinteressenten Abstand nehmen, da sie den Berechtigten praktisch bis zu dessen Tod nicht zum Auszug aus der Immobilie bewegen können.

Lebenslanges Wohnrecht ohne Grundbucheintrag

Ein Wohnrecht muss nicht im Grundbuch eingetragen werden. Für den Berechtigten ist es jedoch immer besser, wenn sein Rechtsanspruch im Grundbuch steht. Erheben Dritte wie die Bank oder ein neuer Eigentümer Anspruch auf die Immobilie, ist der Wohnberechtigte wesentlich besser geschützt, wenn sein Wohnrecht auf Lebenszeit im Grundbuch verankert ist.

Viele Eigentümer halten es für ausreichend, wenn das Wohnrecht nur vertraglich vereinbart wird. Dadurch sparen sie ein paar Hundert Euro Kosten, die der Grundbucheintrag verursacht. Der Vertrag sollte allerdings von einem Notar beglaubigt werden. Der Haken für den Wohnberechtigten: Der notariell beglaubigte Vertrag schützt seinen Rechtsanspruch nur im Verhältnis zum Eigentümer.

Der Bundesgerichtshof hat inzwischen allerdings ein Urteil gefällt, das den Fortbestand eines vertraglich vereinbarten, lebenslangen Wohnrechts auch bei einem Eigentümerwechsel sichert. Um Streitigkeiten zu vermeiden und eine umfassende Absicherung zu garantieren, ist es dennoch ratsam, zumindest ein lebenslanges Wohnrecht sowohl vertraglich festzuhalten als auch im Grundbuch eintragen zu lassen.

Wohnrecht Kosten: unentgeltlich, Miete, Instandhaltungen?

Ein Wohnrecht kann unentgeltlich oder gegen Miete gewährt werden. Innerhalb der Familie ist es oft kostenlos – dies kann steuerliche Folgen haben. Wird Miete gezahlt, gelten oft langfristige Mietbedingungen, die unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Staffel- oder Indexmieten sind ebenfalls möglich.

Zwei Vertragsvarianten sind üblich: Entweder bestehen Wohnrecht und Mietvertrag getrennt, oder das Wohnrecht erlischt mit dem Mietvertrag. Der Wohnberechtigte trägt Nebenkosten und Instandhaltung, es sei denn, es wurde eine Warmmiete vereinbart. In Mehrfamilienhäusern beteiligt er sich auch an der Instandhaltungsrücklage.

Rechte und Pflichten bei Wohnrecht

Was gilt es gesetzlich zu berücksichtigen? Was kann im Vertrag zusätzlich festgelegt werden? Wie sieht es mit Miete aus? Wer übernimmt welche Kosten? Die Zuständigkeiten im Verhältnis zwischen Eigentümer und Wohnungsberechtigtem sind seitens des Gesetzgebers klar geregelt.

Rechte des Wohnberechtigten

Das Wohnrecht ist ebenso wie das Wohnungsrecht ein Gebrauchsrecht. Während das Wohnrecht nur ein Nutzungsrecht beinhaltet, fügt das Wohnungsrecht ein Aufnahmerecht hinzu.

- Nutzungsrecht: Das Nutzungsrecht ist meist auf einen Teil der Immobilie beschränkt – im Mehrfamilienhaus die Wohnung (Wohnungsrecht), im Einfamilienhaus bestimmte Räume (Wohnrecht). Der Wohn(ungs)berechtigte darf gemeinschaftliche Anlagen des Hauses wie den Garten, Keller oder Waschküche mitnutzen.

- Aufnahmerecht: Der Inhaber eines Wohnungsrechts darf Familienmitglieder (Ehepartner, Lebenspartner, Kinder), Bedienstete und Pflegekräfte aufnehmen.

- kein Besichtigungsrecht: Der Eigentümer hat kein Recht, die Wohnung zu inspizieren, solange keine Gefahr im Verzug ist.

Zieht der Wohnungsberechtigte für einen längeren Zeitraum aus, zum Beispiel ins Krankenhaus oder ins Ausland, darf er die Wohnräume in seiner Abwesenheit bis zu seiner Rückkehr einem Familienmitglied – aber keinem Dritten – überlassen.

Pflichten des Wohnberechtigten

Ein Wohn(ungs)berechtigter hat viele Rechte, aber auch Pflichten. Ein Wohn(ungs)recht wird oft unentgeltlich vergeben, ist teilweise aber auch an Mietzahlung geknüpft. Vertragliche Vereinbarungen können abweichen.

- Nebenkosten: Für seine persönlichen Verbrauchskosten (Strom, Heizung, Warmwasser) kommt der Wohnberechtigte auf. Er bezahlt auch Schönheits- und kleinere Reparaturen und Ausbesserungen.

- Instandhaltungen: Der Wohnberechtigte kümmert sich um anfallende Reparaturen und bezahlt diese aus eigener Tasche. Für eine Sanierung ist hingegen der Eigentümer zuständig. Er muss allerdings die Zustimmung des Wohnberechtigten einholen, bevor er eine energetische Sanierung, eine Modernisierung oder einen Umbau durchführt. Einen gesetzlichen Anspruch auf Sanierungsmaßnahmen hat der Wohnberechtigte übrigens nicht.

Wohnrecht berechnen

Der Wert eines Wohnrechts wird ermittelt für

- das Finanzamt (ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht kommt einer Schenkung gleich und löst damit bei Überschreitung der Freibeträge Schenkungssteuer aus),

- seine Ablösung (der Eigentümer zahlt eine Abfindung, um das Wohnrecht einvernehmlich aufzulösen),

- eine Beleihung der Immobilie

- oder den Verkehrswert der Immobilie für den Verkauf.

Die einfache Formel: Ortsübliche Miete + Risikozuschlag x Restlebenszeit

In der Praxis erfolgt die Berechnung nach § 14 BewG und § 198 BewG.

Dabei wird zunächst der Jahreswert des Wohnrechts ermittelt, also welche Miete damit unter normalen Umständen für ein vergleichbares Objekt in der gleichen Gegend erzielt werden könnte. Ist das Objekt „Underrent“, also zu günstig, oder „Overrent“, also zu überdurchschnittlich hohen Konditionen vermietet, findet dieser Umstand im Ertragswertverfahren Berücksichtigung.

Dieser Jahreswert wird mit einem Vervielfältiger multipliziert. Der Vervielfältiger richtet sich nach der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes. Diese Herangehensweise zur Berechnung einer Immobilie mit Wohnrecht entspricht dem Ertragswertverfahren, das üblicherweise bei vermieteten oder verpachteten Objekten zum Einsatz kommt und sich nach den entgangenen erzielbaren Mieten richtet.

Das Finanzamt nutzt oft das Sachwertverfahren. Dies hat oftmals eine zusätzliche Wertminderung der Immobilie zur Folge, da keine marktüblichen Ertragswerte angesetzt werden.

Achtung: Die Berechnung unterscheidet sich beim Dauerwohnrecht und beim Wohnungsrecht. Das Dauerwohnrecht ist nicht an das Leben des Berechtigten gebunden und richtet sich nach den Regeln der Zeitrentenberechnung. Ist ein Wohnungsrecht an das Leben des Berechtigten geknüpft, gelten hingegen die Berechnungsmethoden für Leibrenten.

Wohnrecht-Rechner anstatt Auszahlungstabelle

Sie möchten sich Ihr Wohnrecht auszahlen lassen? Unser Wohnrecht-Rechner gibt eine erste Orientierung, ersetzt aber keine professionelle Bewertung.

Für eine grobe Berechnung benötigen Sie:

- Lebensalter der wohnberechtigten Person

- Geschlecht der wohnberechtigten Person

- Wert der Immobilie: Welchen Verkehrswert hat ein Sachverständiger für Ihre Immobilie ermittelt?

- Miethöhe: Das Wohnrecht ist unentgeltlich? Wie hoch ist die ortsübliche Vergleichsmiete laut Mietspiegel für ein Objekt in ähnlicher Ausstattung, Größe und Lage?

Gilt das Wohnrecht für ein Ehepaar, tragen Sie bitte das Alter der Person mit der statistisch höheren Restlebenserwartung ein. Sie finden diese auf Seite des Bundesfinanzministeriums unter den Schlüsselwörtern „Sterbetafel“ und „Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung“.

Unser kostenloser Wohnrecht-Rechner ergänzt den Diskontierungssatz von 5,5 Prozent gemäß § 14 Abs. 4 BewG und berechnet den Wert des lebenslangen Wohnrechts näherungsweise.

Eine Auszahlungstabelle für das Wohnrecht gibt es nicht, da der Wert von der ortsüblichen, erzielbaren Miete und dem Lebensalter des Berechtigten abhängt. Die Vervielfältiger werden in der zweiten Jahreshälfte des laufenden Jahres für den Bewertungsstichtag 1. Januar des neuen Jahres herausgegeben. Auf der Webseite des Bundesfinanzministeriums gibt es dafür keinen festen Platz, auf den wir verlinken könnten. Sie finden die aktuell gültigen Vervielfältiger (Lebenserwartung, Kapitalwert) nach Alter und Geschlecht aufgelistet, indem Sie in der Suchfunktion „Vervielfältiger Kapitalwert“ eingeben. Dann werden Ihnen die aktuellen pdf-Dokumente angezeigt. Sie tragen den Titel „Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung für Stichtage ab 1.1.20xx“.

Besteht das Wohnrecht für mehrere Personen, bestimmt der höchste Vervielfältiger den Kapitalwert, wenn es bis zum Tod des letzten Berechtigten gilt. Endet es mit dem ersten Todesfall, wird der niedrigste Vervielfältiger verwendet.

Ein Beispiel: Herr Wagner (75) hat einen Vervielfältiger von 8,37, seine Frau (72) von 10,513. Gilt das Wohnrecht bis zum Tod beider, zählt 10,513. Erlischt es jedoch mit dem ersten Todesfall, wird 8,37 angesetzt.

Ob Frau Wagner vor ihrem Mann stirbt oder beide 100 Jahre alt werden, spielt für den Wert des Wohnrechts keine Rolle.

Häufige Fragen zum Wohnrecht

Sie haben im vorangehenden Text nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben? Die Antworten auf oft gestellte Fragen zum Wohnrecht geben wir in unseren FAQs.

Worin liegt der Unterschied zwischen Wohnungsrecht und Wohnrecht?

Ein Wohnrecht beinhaltet das Recht auf Mitbenutzung einer Wohnung. Eigentümer und Berechtigter nutzen die Immobilie gemeinsam. Das Wohnrecht wird als persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen. Beim Wohnungsrecht hat der Berechtigte das Recht auf alleinige Nutzung der Wohnung. Er darf zudem weitere Personen aufnehmen. Das Wohnungsrecht wird als dingliches Recht im Grundbuch eingetragen.

Was kostet es, ein lebenslanges Wohnrecht im Grundbuch einzutragen?

Die Eintragung des Wohnrechts ins Grundbuch erfordert die Beurkundung durch einen Notar. Dieser wird mit 1,5 Prozent des Geschäftswerts (Barwert des Wohnrechts) vergütet. Hinzu kommen 0,5 Prozent für das Grundbuchamt. In Summe fallen also 2 Prozent des Barwerts des Wohnrechts an.

Wie wird ein eingetragenes Wohnrecht im Grundbuch gelöscht?

Das Wohnrecht steht in Abteilung II des Grundbuchs und kann unter bestimmten Bedingungen ohne Zustimmung des Berechtigten gelöscht werden, etwa bei Tod, Ablauf einer Befristung oder Unbewohnbarkeit der Immobilie. In anderen Fällen ist eine notariell beglaubigte Zustimmung des Berechtigten nötig – oft gegen eine Abfindung. Die Löschung des eingetragenen Wohnrechts erfolgt durch einen Antrag beim Grundbuchamt oder über einen Notar. Die Kosten trägt der Eigentümer gemäß GNotKG.

Kann ein Wohnrecht verfallen?

Ein Wohnrecht kann verfallen, wenn eine vertragliche Bedingung entfällt (z. B. Wohnrecht für eine Pflegekraft endet mit dem Arbeitsverhältnis). Ein lebenslanges Wohnrecht erlischt meist mit dem Tod des Berechtigten.

Was passiert, wenn ein Wohnrecht nicht genutzt wird?

Solange ein Wohnrecht vertraglich und/oder im Grundbuch existiert und die Bedingungen noch bestehen, gilt es vor dem Gesetz. Ob der Wohnberechtigte sein Recht nutzt oder nicht, ist hierfür nicht maßgeblich. Sollte die Person ihr Wohnrecht praktisch nicht ausüben, muss sie trotzdem ihren Pflichten nachkommen. Erst, wenn der Wohnberechtigte seine Pflichten schuldhaft verletzt, kann der Eigentümer das Wohnrecht mit juristischen Mitteln angreifen. Besser: Der Eigentümer bietet dem Begünstigten an, ihm das Wohnrecht abzukaufen. Eine Kündigung und Löschung im Grundbuch ist nur mit Einverständnis des Wohnberechtigen möglich.

Wie viel ist eine Immobilie mit eingetragenem lebenslangen Wohnrecht wert?

Vom Verkehrswert der Immobilie wird der Wert des Wohnrechts abgezogen. Dieser wird anhand der erzielbaren Miete und der statistischen Lebenserwartung des Wohnberechtigten errechnet. Genauer, mit Wohnrecht-Rechner und Beispielrechnung, gehen wir im Kapitel „Wohnrecht berechnen“ darauf ein.

Kann ich ein Haus mit Wohnrecht verkaufen?

Grundsätzlich ist die Veräußerung einer Immobilie mit Wohnrecht möglich. Der Preis für die Wohnung oder das Haus wird allerdings weit unter dem Marktwert liegen, da der Käufer nicht frei über das Objekt verfügen kann. Der Wert des Wohnrechts, der sich an der Lebenserwartung bemisst, wird vom Verkehrswert der Immobilie abgezogen. Noch unattraktiver wird der Verkauf, wenn das Wohnrecht mit einer Leibrente zusammenhängt. Dann kommen auf den Käufer nämlich weitere Kosten zu, da er selbst für Instandhaltungen, Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen aufkommen muss.

Der Hausverkauf ist ohne die Einwilligung des Wohnberechtigten möglich, sein Wohnrecht bleibt von einem Eigentümerwechsel unberührt. Um einen marktgerechten Preis zu erzielen, bieten viele Eigentümer dem Wohnberechtigten eine Abfindung an, damit dieser auf sein Wohnrecht verzichtet. Mehr zum Hausverkauf mit Wohnrecht erfahren Sie in unserem Ratgeber.

Welche Auswirkungen hat ein Wohnrecht auf die Bewertung einer Immobilie?

Ein Wohnrecht mindert den Wert einer Immobilie erheblich, da der Eigentümer sie nicht uneingeschränkt nutzen oder vermieten kann. Die genaue Wertminderung hängt von Faktoren wie Alter des Berechtigten, Wohnfläche, erzielbarer Miete und vertraglichen Regelungen ab. Besonders schwierig gestaltet sich die Bewertung eines lebenslangen Wohnrechts, da sie auf Annahmen zur Lebenserwartung basiert.

Ist ein lebenslanges Wohnrecht steuerpflichtig?

Ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht entspricht sinngemäß einer Schenkung. Da das Wohnrecht einen Vermögenswert darstellt, unterliegt es der Schenkungssteuer.

Räumt ein verstorbener Eigentümer seinem hinterbliebenen Partner per Testament ein Wohnrecht ein, fällt darauf Erbschaftssteuer an. Der Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil II R 45/12 vom 3. Juni 2014 nämlich entschieden, dass die Steuerbefreiung für das Familienheim nicht für ein derart überlassendes Wohnrecht gilt.

Wie wird lebenslanges Wohnrecht versteuert?

Grundlage für die Besteuerung eines Wohnrechts ist die erzielbare Miete. Der Kapitalwert der Wohnung als auch das Alter des Wohnberechtigten sind für die Höhe der Steuer ausschlaggebend. Das Finanzamt setzt den Wert des Wohnrechts sehr hoch an. Mit einem Gutachten eines anerkannten Immobiliensachverständigen, der das Wohnrecht anders berechnet (gesetzeskonform gemäß Bewertungsgesetz (§ 14 BewG), aber steuermildernd), haben Sie ein geeignetes Dokument zur Steuerersparnis in den Händen.

Welchen Einfluss hat ein lebenslanges Wohnrecht auf den Bezug von Sozialleistungen?

Kann der Berechtigte das Wohnrecht nicht mehr ausüben, etwa nach einem Umzug ins Pflegeheim, kann das Sozialamt vom Eigentümer Zahlungen in Höhe der ortsüblichen Miete verlangen. Um dies zu vermeiden, kann vertraglich festgelegt werden, dass das Wohnrecht in einem solchen Fall erlischt. Besteht ein familiäres Verhältnis zwischen Eigentümer und Wohnberechtigtem, hat das Sozialamt oft weitergehende Ansprüche.

Welche Auswirkungen hat ein Wohnrecht auf den Pflichtteilsergänzungsanspruch?

Eine Schenkung mit Wohnrecht wird zeitlich unbegrenzt berücksichtigt, wenn der Pflichtteilsergänzungsanspruch ermittelt wird. Das Grundstück wird mit seinem Verkehrswert zum Zeitpunkt der Schenkung in Ansatz gebracht, jedoch um den Wert des Wohnrechts verringert.

Welche laufenden Kosten trägt der Eigentümer einer Immobilie mit Wohnrecht?

Während der Wohnberechtigte seine Verbrauchskosten trägt und Reparaturen auf eigene Rechnung durchführen lässt, obliegen die richtig kostspieligen Maßnahmen (Modernisierung, Sanierung) dem Eigentümer. Dieser kommt auch für öffentliche Abgaben wie Müllabfuhr und Kanalgebühren auf. Die Kommune wird auch die Grundsteuer vom Eigentümer eintreiben. Auch private Lasten wie die Wohngebäudeversicherung hat der Eigentümer zu bezahlen. Allerdings ist es bei einem unentgeltlichen und womöglich gar lebenslangen Wohnrecht nicht unüblich, dass Berechtigter und Eigentümer vertraglich eine andere Vereinbarung hinsichtlich der Kostenaufteilung treffen.

Wie ist das Wohnrecht in Österreich geregelt?

Das Wohnrecht in Österreich beinhaltet verschiedene gesetzliche Regelungen zum Wohnen, darunter Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Das Wohnungsgebrauchsrecht erlaubt die Mitbenutzung einer Immobilie mit dem Eigentümer, ähnlich dem deutschen Wohnrecht. Das Wohnungsfruchtgenussrecht entspricht dem deutschen Nießbrauch und gewährt uneingeschränkte Nutzung.

Wie funktioniert das Wohnrecht in der Schweiz?

In der Schweiz erlaubt das Wohnrecht einer Person, ein Gebäude oder einen Teil davon zu bewohnen – meist unentgeltlich und lebenslang. Es endet mit Ablauf der vereinbarten Dauer, Verzicht oder Tod des Berechtigten. Das Wohnrecht ist nicht übertragbar, nicht vererbbar und nicht pfändbar. In finanziellen Notlagen kann es zur Gläubigerbegünstigung führen.