Abwärmepotenzial von Datenzentren zur Energiegewinnung nutzen? E-Commerce, Streamingdienste und Cloud-Lösungen verstärken den Bedarf an mehr Rechenleistung, Ausfallsicherheit und weiteren Datencentern. Die durch die wirtschaftliche Sanktionierung Russlands heraufbeschworene Energieknappheit könnte Rechenzentren noch wertvoller machen, da diese ungenutztes Abwärmepotenzial bergen. Die vorhandene Dateninfrastruktur muss modernisiert werden. Gerade am zentralen Datenknotenpunkt der Bundesrepublik, dem Server-Standort Frankfurt, sind weitere Rechenzentren geplant. Erste Cloudanbieter basteln bereits an klimaneutralen Rechenzentren, die während des Betriebs CO2 abbauen sollen. Wir erklären in diesem Beitrag, warum sich ein Investment lohnt und wie Sachverständige den Wert von Rechenzentren ermitteln.

Das Wichtigste in Kürze

- Der Bedarf an Rechenzentren ist nach wie vor hoch. Bestehende werden modernisiert, neue gebaut. Die rasch fortschreitende Digitalisierung einschließlich Cloud-Lösung, E-Commerce und Streaming treibt den Server-Ausbau voran.

- Die Abwärme von mittelgroßen und großen Rechenzentren ist im Stande, die umliegenden Gebäude ohne CO2-Ausstoß mit ausreichend Wärme für Heizung und Wasser zu versorgen.

- Renditen betragen bis zu neun Prozent.

- Lange Mietverträge garantieren Planungssicherheit.

- Bevorzugte Verfahren zur Wertermittlung von Datenzentren sind Varianten der DCF-Methode.

- Wichtigste Kriterien für die Assetklasse „Data Center“ sind der Standort und die verbaute Technik.

- Die Finanzierung eines Rechenzentrums erfolgt selten über Banken, sondern eher durch Partnerschaften mit finanz- oder ressourcenstarken IT- oder Hardware-Unternehmen.

- Hinzu kommen Förderprogramme zur Steigerung der Energieeffizienz sowie eine Einspeisevergütung für Abwärme.

Anlässe für die Wertermittlung eines Rechenzentrums

Im Wesentlichen gibt es fünf Gründe, weswegen Sachverständige mit der Wertermittlung von Datenzentren beauftragt werden:

1. Beleihung: Banken möchten wissen, wie viel Geld sie für ein als Sicherheit hinterlegtes Rechenzentrum generieren können, falls der Kreditnehmer seine Raten nicht mehr bedienen kann. >> Beleihungswertgutachten

2. Bilanzierung: Der Wert des Immobilienvermögens von Unternehmen muss von externen Gutachtern für den Jahresabschluss festgestellt werden. >> Bilanzierungsgutachten

3. Förderung: Umweltgutachter beurteilen die Nachhaltigkeit von Rechenzentren. Immobiliengutachter mit Zusatzqualifikationen im energetischen Bereich können förderfähige Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bewerten.

4. Kapitalanlage: Investoren und Anleger verschaffen sich gerne einen Überblick über die wirtschaftlichen Zahlen und Prognosen. Eine Rendite- oder Wirtschaftlichkeitsberechnung sollten Kapitalanleger vor ihrem Engagement bei einem Rechenzentrum durchführen (lassen).

5. Kauf/Verkauf: Verkäufer untermauern mit einem Verkehrswertgutachten eines unabhängigen Immobiliensachverständigen ihre realistischen Kaufpreisforderungen, während Kaufinteressenten mit einem solchen Gutachten den tatsächlichen Wert des Datenzentrums aus neutraler Hand erfahren. Käufer prüfen zusätzlich die Funktionstüchtigkeit des Datenzentrums im Rahmen einer Technical Due Diligence.

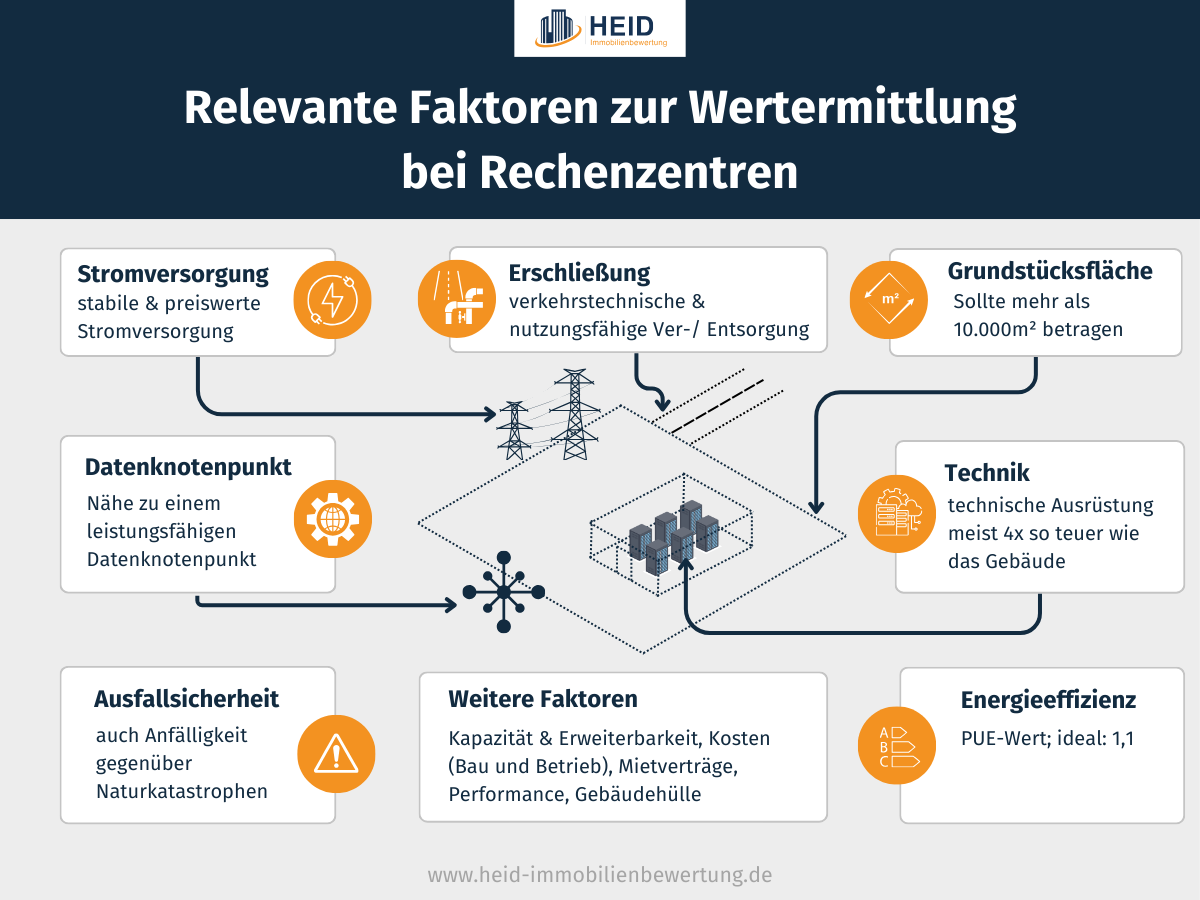

Wertrelevante Faktoren von Datenzentren

Anders als bei den meisten Assetklassen sind der Betrieb und die Immobilie an sich gar nicht so relevant für die Wertermittlung von Rechenzentren. Ausschlaggebend sind vor allem Technik und Standort. Nachfolgend erläutern wir Ihnen die Wertfaktoren von Rechenzentren.

Technik ist die Lebensader von Rechenzentren

Zwar ist die Gebäudehülle ein wertbildender Faktor, das Herzstück stellt allerdings die technische Ausrüstung dar, die im Datenzentrum verbaut ist. Als Faustregel darf angenommen werden, dass das Innenleben eines Rechenzentrums rund viermal so teuer ist wie die Außenhülle. In den vergangenen Monaten gaben immer mehr Betreiber von Datenzentren an, sich um eine Aufrüstung, eine Modernisierung der Technik kümmern zu wollen. Diese Vorhaben dürften nicht nur daher rühren, dass ein Rechenzentrum ausfallsicher und leistungsfähig bleiben muss: Schließlich profitiert eine Optimierung der Energieeffizienz in Datenzentren von diversen Förderprogrammen. => zu den Förderungen

Der Standort ist maßgeblich für Datenzentren

Wie bei jeder Immobilie ist die Lage des Standorts von zentraler Bedeutung. Für ein Rechenzentrum gelten jedoch andere Lagekriterien als beispielsweise für ein Mehrfamilienhaus, ein Einkaufszentrum oder eine Büroimmobilie.

Rechenzentren sind von der Infrastruktur abhängig. Ein Standort für ein Data Center benötigt

- ausreichend Fläche (oft mehr als 10.000 m²), die idealerweise bei einem Ausbau erweitert werden kann. Oft beanspruchen Rechenzentren Areale von mehr als 10.000 m².

- die Nähe zu einem leistungsfähigen Datenknotenpunkt. Aufgrund seiner exponierten Lage in Deutschland und Europa hat sich Frankfurt am Main zu einem global bedeutsamen Internetknotenpunkt und damit zu einem Ballungszentrum für Serverfarmen entwickelt.

- eine stabile und möglichst preiswerte Stromversorgung – womöglich sogar in Form einer Direktversorgungsleitung von dem nächstgelegenen {Windkraftwerk}.

Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist der Zugang zum Glasfasernetz sowie eine möglichst geringe Gefahr von Naturkatastrophen. Das modernste Datenzentrum ist wertlos, wenn es unter Wasser steht oder wegen eines Waldbrandes außer Betrieb ist.

Energieeffizienz von Rechenzentren

Ob die Energieeffizienz ein wichtiger Faktor bei der Bewertung eines Datenzentrums ist, wird heiß diskutiert. Zumindest bei geplanten Neubauten ist die Prognose eingeschränkt verlässlich. Der sogenannte PUE-Wert hat sich zumindest rasant als Imagekennzahl der Branche entwickelt.

Die Power Usage Effectiveness (PUE) setzt die im Datenzentrum verbrauchte Energie der kompletten Anlage ins Verhältnis zur Energie, die die Serverracks aufnehmen. Ein Wert von 1,0 ist das Maximum an Energieeffizienz, das ein Rechenzentrum in der Theorie erreichen kann. Je höher die Ziffer hinter dem Komma, desto schlechter die Energieeffizienz. In der Praxis sind selbst PUE-Werte von 1,1 kaum zu erreichende Meilensteine in der Energiebilanz von Datenzentren.

Um einen PUE-Wert von 1,1 zu erreichen, müssten die Rechner knapp 91 Prozent der gesamten Energie verbrauchen. Auf Kühlung, Ausfallsicherheit und Stromverteilung dürften nur rund neun Prozent der Gesamtenergiebilanz entfallen. In Lappland, wo fast das ganze Jahr über ideale Außentemperaturen für Server-Infrastrukturen herrschen, sei ein solcher Wert laut Tobias Wolf vom Hamburger Klimatechnik-Unternehmen Stulz vorstellbar. In den Tropen, Subtropen oder im mediterranen Klima ist ein PUE-Wert von 1,1 utopisch.

Im Vorfeld lassen sich PUE-Werte ohnehin nicht verlässlich bestimmen, da sie auf Auslastungs-, Betriebs- und Wetterdaten beruhen. Um eine annähernd genaue Simulation durchführen zu können, benötigen die Experten möglichst exakte (Prognose-)Angaben zur künftigen Auslastung des Rechenzentrums, der Betriebsart und ein individuelles Wetterprofil des Standorts.

Abwärme von Rechenzentren kann Energiekrise entschärfen

Werden Rechenzentren bei einem möglichen Energie-Shutdown stillgelegt? Das ist nicht nur deshalb unwahrscheinlich, weil dann die IT in Deutschland lahmgelegt wäre. Vielmehr sollte laut Bitkom-Präsident Achim Berg endlich damit begonnen werden, die Abwärme von Datenzentren nutzbar zu machen. Derzeit wird die Wärme, die ohne CO2-Ausstoß von Rechenzentren „produziert“ wird, ungenutzt an die Umwelt abgegeben. „Die Abwärme der Rechenzentren kann für die Fernwärmeversorgung von kommunalen Einrichtungen wie Schwimmbädern, für Privatwohnungen und auch Gewerbegebäude eingesetzt werden“, meint Berg. Realistisch ist vor allem die Versorgung umliegender Grundstücke, Immobilien und Liegenschaften.

Mit der Anbindung an private und öffentliche Fernwärmenetze würden Rechenzentren einerseits einen Beitrag zur Grundversorgung leisten. Andererseits würde die Abwärmenutzung die Energieeffizienz der Datenzentren verbessern. Nach einer aktuellen Bitkom-Studie „Rechenzentren in Deutschland“ (26. Juli 2022) wäre der momentane Bestand in der Lage, 350.000 Wohnungen mit Wärme für Heizung und Warmwasser zu versorgen. Ein interessanter Ansatz angesichts einer politisch bedingten Gasknappheit in Deutschland und damit einhergehend explodierenden Heizkosten. Mittlere und große Rechenzentren ab einer jährlichen IT-Anschlussleistung von 5 Megawatt stellen bei einem Ausbau der Wärmenetze somit eine Teillösung der Energiekrise dar – zumindest in den Metropolen Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg und München, die insgesamt 965 Megawatt auf sich vereinen.

Weitere Faktoren zur Wertermittlung von Rechenzentren

Standort und Technik sind die wichtigsten Kriterien bei der Wertermittlung von Datenzentren. Dennoch fließen zahlreiche weitere Aspekte in die Bewertung des Gutachters ein:

- Ausfallsicherheit

- Erschließung (verkehrstechnische sowie nutzungsfähige Ver- und Entsorgung. Beispiel: Kann die Abwärme ins Fernwärmenetz eingespeist werden?)

- Kapazität und Erweiterbarkeit

- Kosten (Bau und Betrieb)

- Mietverträge

- Performance

Die Miete von Servern erfolgt üblicherweise durch langfristige Verträge über zehn oder gar 20 Jahre. Sie beinhalten oft Anpassungsklauseln, die eine Erhöhung der Serverkapazität bei Bedarf garantieren. Das Rechenzentrum muss praktisch jederzeit ausgebaut werden können. Darüber hinaus gilt für Datenzentren, die länger in Betrieb sind, dass es möglich ist, sie an heutige und zukünftige Nutzungsstandards anzupassen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Rechenzentrum nach dessen Aufgabe zum Beispiel ein Hotel oder eine Seniorenresidenz wird, sind äußerst gering. Die Drittverwendungsfähigkeit, der in der Bewertung von Gewerbeimmobilien eine nicht unerhebliche Gewichtung zukommt, ist bei einem Data Center folglich stark eingeschränkt. Unter anderem deshalb, aber auch aufgrund der Langlebigkeit von Rechenzentren, werden diese selten an Serverbetreiber vermietet, sondern vom Inhaber der Server als Eigentümer selbst betrieben. Da ein Umzug einer Serverfarm mit einem beträchtlichen finanziellen und organisatorischen Aufwand verbunden ist, entwickeln Technologiekonzerne ihre Immobilienprojekte häufig selbst.

Dem Gutachter reicht es allerdings nicht zu wissen, wem das Rechenzentrum gehört oder wer es betreibt. Sachverständige nehmen bei der Wertermittlung von Datenzentren neben all diesen Faktoren zudem das Geflecht von Eigentümer, Betreiber und Mietern unter die Lupe.

Gut zu wissen: Beim Neubau von Datenzentren, also der Erschließung eines neuen Standorts für ein Rechenzentrum, sind die Projektentwickler und/oder Betreiber keineswegs unabhängig. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mischt die Karten, wenn der Bau eines neuen Rechenzentrums winkt. Sie identifiziert laufend Liegenschaften aus ihrem Portfolio, die sie als Standorte für Datenzentren ins Spiel bringt.

Bewertungsverfahren für Rechenzentren

Das gebräuchlichste Verfahren zur Wertermittlung eines Datenzentrums ist eine DCF-Methode. Diese hat den Vorteil, dass sie relativ flexibel angepasst werden kann und international vergleichbar ist. Für das deutsche Finanzamt kann zudem eines der drei nachfolgenden zugelassenen Bewertungsverfahren angewandt werden. Diese eigenen sich aber nur bedingt, da

- für das Vergleichswertverfahren meist Vergleichsmieten fehlen. Der Markt für Rechenzentren ist intransparent.

- das Sachwertverfahren sich auf die Herstellungskosten fokussiert und dies weder der Zukunftsorientiertheit noch der infrastrukturellen Bedeutung eines Rechenzentrums gerecht wird.

- Eigentümer (meist Technologiekonzerne) die Server nicht nur gewinnorientiert vermieten, sondern einen nicht unerheblichen Teil davon für den Betrieb ihres eigenen Unternehmens nutzen. Damit ist die Bewertung mittels eines renditeorientierten Ertragswertverfahrens nur eingeschränkt sinnvoll.

Nicht außer Acht lassen dürfen Sie und der Wertermittler zudem die Umstände, dass sowohl Bodenwert als auch Liegenschaftszinssatz für Rechenzentren angepasst werden.

Rechenzentrum als Kapitalanlage

Rechenzentren bieten finanzkräftigen Investoren eine aussichtsreiche Möglichkeit, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Wir stellen Ihnen vor, wie Sie in ein Datenzentrum investieren können, wägen Chancen und Risiken ab und erläutern, welche Fördermöglichkeiten zur Finanzierung zur Verfügung stehen.

Wie kann ich in ein Rechenzentrum investieren?

Ein Investment in Datenzentren erfolgt vorwiegend über den Kauf von Anteilen an dem Unternehmen, dem die Serverfarm gehört. Direkte Asset Deals sind selten. Wenn, dann finden diese als komplette Übernahme des Rechenzentrums statt.

Käufer von Unternehmensanteilen sind meist Fonds, die sich auf das Themengebiet „Infrastruktur“ spezialisiert haben. Der private Anleger hat üblicherweise nur die Chance, über Private Equity oder Staatsfonds in Rechenzentren zu investieren. >> Bewertung von Immobilienfonds

Welche Chancen birgt das Investment in ein Rechenzentrum?

Die Chancen, die die Kapitalanlage in ein Rechenzentrum bieten, sind sehr groß. Die Renditen belaufen sich auf bis zu neun Prozent.

Zunächst einmal wächst der Markt rapide und ist zukunftssicher. Der Wettbewerb ist gering, der Bedarf steigt mit forcierter Digitalisierung enorm. Allein von 2015 bis 2021 hat sich der Markt für Datenzentren verdoppelt! Die Pandemie sorgt für einen weiteren Push, hinzu kommt die Notwendigkeit des Kapazitätsausbaus an Speicher- und Rechenleistung durch die Industrie 4.0, Streamingdienste, autonomes Fahren und so weiter.

Aufgrund langer Mietverträge mit Kunden besteht zudem Planungssicherheit; eine Gefahr resultiert deutlich weniger aus potenzieller Abwanderung, sondern eher aus zu geringem Spielraum für die Erweiterung zugesicherter Kapazitäten. Wenn ein Servermieter seine im Bedarfsfall zugesicherten Speicherplätze ausbauen möchte und das Rechenzentrum nicht liefern kann, kündigt er und/oder fordert Kompensation.

Europäische Standorte profitieren aus Sicht der Investoren einerseits vom Glasfasernetz und andererseits vom hohen Datenschutz-Niveau. Gerade deutsche Unternehmen sind durch die hiesigen Datenschutz-Bestimmungen praktisch an Rechenzentren in Deutschland oder zumindest einen Server innerhalb der EU gebunden. Eine Abwanderung nach beziehungsweise die Ablage der Daten in Asien oder den USA ist datenschutzrechtlich kaum möglich.

Gut zu wissen: Für Gemeinden, die Flächen für Serverfarmen bereitstellen aber noch nicht ans Glasfasernetz angebunden sind, ergibt sich durch Rechenzentren die Chance zum Anschluss an und Ausbau der diesbezüglichen Infrastruktur.

Welche Risiken birgt die Kapitalanlage Rechenzentrum?

Keine Chance ohne Risiko – das gilt auch für ein Data Center. Der Markt wächst zwar, ist aber intransparent. Wenige Betreiber beherrschen den Markt, man kann fast von einem Oligopol sprechen. Weitere Hürden und Risiken sind

- hohe Investitionskosten,

- hohe Anforderungen an die Betriebssicherheit,

- steigende Strompreise,

- eine stark eingeschränkte Drittverwendungsfähigkeit.

Nicht nur die Errichtung eines modernen Data Centers ist teuer – auch der Wartung der Server kommt eine Schlüsselrolle zu. Das Risiko schwankender Strompreise kann durch feste Verträge mit einem Kraftwerksbetreiber minimiert werden. Das mangelhafte Potenzial zur Umnutzung eines Datenzentrums ist vernachlässigbar, da auf absehbare Zeit wohl kaum ein Standort aufgegeben wird.

Welche Möglichkeiten zur Finanzierung eines Rechenzentrums gibt es?

Sie möchten ein Datenzentrum bauen, betreiben, übernehmen oder zumindest in ein Rechenzentrum investieren? Banken sind bei der Finanzierung von Datenzentren zurückhaltend.

Alternativen sind gefragt und Partnerschaften schnell gefunden: Provider von IT-Lösungen gehen gerne eine Allianz mit einem kapitalstarken Hardware-Anbieter ein. Ein Beispiel für diese Form der Finanzierung von Datenzentren stellt die Kooperation der Logicalis GmbH mit Cisco Capital dar.

Ein steuerlich interessanter Ansatz ist das Sale-and-lease-back-Modell. Häufig sorgt der Haken, dass die Hardware noch nicht vollständig abgeschrieben ist, dafür, dass sie trotz Überalterung weitergenutzt und zum Sicherheitsrisiko wird. Ein Ausweg: Firmen wie Cisco Capital – eine Tochter von Cisco Systems – kaufen den Eigentümern die Server (zumindest die aus dem eigenen Konzernverbund) ab und vermieten sie einschließlich Update-Option zurück. Als Nachteil von Sale-and-lease-back können sich langfristige Leasing-Verträge mit Kündigungsverzicht erweisen.

Interessant für Server-Kunden: Ein beliebtes Vertragsmodell ist Pay-as-you-grow. Die Betreiber bieten Unternehmen des Mittelstandes an, zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich benötigte Serverkapazitäten bei konkretem Bedarf zur Verfügung zu stellen. Die ergänzten Ressourcen werden für den Servermieter erst dann kostenpflichtig, wenn dieser sie tatsächlich braucht und nutzt.

Welche Förderungen bestehen für Rechenzentren?

Rechenzentren werden nicht direkt, sondern indirekt über Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz gefördert. Die Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft (EEW) bezuschusst Investitionen in ressourcenschonende und energieeffiziente Anlagentechniken. Insbesondere die Klimatisierung ist in Rechenzentren berechtigt Fördermittel abzuschöpfen. Insgesamt können Maßnahmen, die Energie in einem Rechenzentrum einsparen, mit bis zu 40 Prozent (maximal 10 Millionen Euro) bezuschusst werden:

- Lüftungsanlage: Eine geeignete Lüftungsanlage im Serverraum führt zu einer Temperaturspreizung durch optimierte Luftführung.

- Klimatisierung: Der Einsatz freier Kühlung oder geregelter Kälteerzeuger und Pumpen ist zur Förderung berechtigt. Außerdem werden Maßnahmen bezuschusst, die zu einer Verbesserung der Energy Efficiency Ratio (EER) führen. Messwerte hierfür sind unter anderem die abgeführte Wärmemenge oder der zur Kältebereitstellung eingesetzte Stromverbrauch.

- Vermeidung oder Nutzung von Abwärme: CO2-Wärmepumpen stellen eine förderungsfähige Maßnahme da. Die Einspeisung von Abwärme ins Fernwärmenetz wird vom Netzbetreiber vergütet, wobei ohne entsprechende vertragliche Regelung üblicherweise keine Abnahmepflicht besteht.

Weitere Fördermöglichkeiten bietet zum Beispiel das Bundesumweltministerium mit seiner Nationalen Klimaschutzinitiative und ihrer Kommunalrichtlinie.

Wertermittlung von Datenzentren in fachkundigen Händen

Unabhängige Gutachter, die über die Sachkunde zur Betriebstechnik einerseits und das Fachwissen rund um die Immobilienbewertung andererseits verfügen, ermitteln mit großer Sorgfalt, gerichtsfest und von Behörden anerkannt den Wert von Datenzentren:

Nehmen Sie eine unserer Leistungen im Hinblick auf Rechenzentren in Anspruch:

- Technical Due Diligence für Rechenzentren

- Verkehrswertgutachten für ein Datenzentrum

- auf Wunsch mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung

- oder mit einer Investmentberatung für die Assetklasse „Data Center“

Das Erstgespräch, bei dem wir Ihren Bedarf erörtern, ist für Sie kostenlos. Nutzen Sie dafür unser Kontaktformular oder rufen Sie uns unter 0800 – 90 90 282 an.